北奥三国物語

公式ホームページ <『九戸戦始末記 北斗英雄伝』改め>

早坂昇龍(ノボル)&蒼龍舎

|

|

『獄門峠 』

獄門峠 第5章 仲間たちとの合流

獄門峠(5)仲間たちとの合流 2025/06/22公開 NEW!!

利江が湯の谷から去った後、ふた時の時間が経った。

あれから赤虎は、そのままじっと筵の上に座っていた。谷底の砂利は暖かく、そこに座っているだけで、湯に浸かるのと同じ効能があったのだ。

幸い赤虎の体は頑丈で、大猿に二三本は折られたかと思った肋骨も、それほどの重傷ではなかった。

また利江が予め赤虎の患部を十分に冷やしたので、熱も出ていなかった。

この時、赤虎が座っていたのは谷底の川原である。川原から二十間ほど土手を登ると、その上には道があった。

今、その道の端に何時の間にか三頭の馬が立っていた。

その三頭の馬の背に跨っていたのは、如何にも人相の悪そうな三人組であった。

三人のうちの一人、顔色のやたら白い優(やさ)男が、己の額に右手をかざして赤虎の方を見ていた。

たまたま赤虎が上を向くと、その男と視線が合った。

男は赤虎の顔を確認すると、右手を挙げて赤虎に合図を送って来た。

「おおい。兄者。俺だあ」

すぐさま両脇の二騎が、最初の男より先に坂を駆け下りる。

二騎は赤虎の座る筵の近くまで来ると、そこで足を止めた。

男二人が馬から下り、赤虎に走り寄る。

「お頭。お迎えに参りました」

駆け寄って来た方の二人は兄弟で、兄を青龍、弟を赤(じゃく)龍と言う。二人とも、子どもの頃に赤虎に拾われた戦災孤児であった。その後二人は赤虎の従者となり、十数年の間、赤虎の身の回りの世話をしていた。

程なくその後ろから、最初に声を掛けた男が近寄って来た。この男は赤虎の弟で、名を窮奇(きゅうき)郎と言った。

「窮奇郎。お前も来たのか」

窮奇郎は奥州の隅々を行ったり来たりしているが、主に出羽の南を本拠としている。

雪の多い季節を間近に控え、窮奇郎は小袖を重ね、灰色の奴(ぬ)袴を身に着けている。

細面の上に顔色が青白いことも相まって、さながら妖鬼のような佇まいである。

「いつもの出で立ちとは違うから、初めは誰かと思うたぞ」

赤虎の言葉に、窮奇郎は薄ら笑いを浮かべたが、同時にぶるっと身震いをした。

「この鹿角は寒うて敵わぬな。こんな所は早目におさらばするに限るぞ。はは」

様子が分かったので、赤虎はまず従者二人に労いの言葉を送った。

「青龍、赤龍もご苦労であった」

兄弟二人は、赤虎に言葉を掛けられると、頭を並べて低頭した。

「せっかく迎えに来て貰ったが、俺はまだ戻る訳には行かぬ」

「何かござりましたか」

「どうやら化け物猿と、それを操る猿使いを倒さねばならんことになった」

「いつものように悪徳商人やや侍どもではなく、ということですか」

青龍は「猿」や「化け物」という言葉には、まったく気を払わなかった。

相手が誰であろうと、また、どういう事態であろうと、主の決定には必ず従うように育てられて来たのだ。

赤虎が兄弟二人に答える。

「うむ。しかし此度は俺独りの関わり事だ。お前たちは加わらんでも良いぞ」

この時、赤虎は己の息子が賊に囚われていることを、目前の三人には言わなかった。

青龍が眉をひそめる。

「お頭。俺たち兄弟はどこまでもお頭に従います。誰かと戦うという話を耳にしたからには、例えお頭に『来るな』と命じられても、ついて行きます」

「まだ何の話もしておらぬではないか」

すかさず赤龍が言葉を添える。

「先程お頭は、間違いなく『賊を倒す』と言いましたよ。疑いなく敵は悪人だ。ならば我らも共に」

青龍・赤龍兄弟は、世に『毘沙門党に双龍あり』と謳われる武芸者である。

だが、それは赤虎が常に己の傍に二人を置き、常日頃から武術の手解きをしてきたからであった。

二人にとって、赤虎は親であり師匠であった。二人もその事を承知しており、赤虎に対し並々ならぬ恩義を感じていたのだ。

ここに窮奇郎が割って入る。

「兄者。俺たちがせっかくここまで迎えに来たと言うのに、『お前たちは要らん』は無いだろ。我らは仲間だ。地獄の底までも一緒に赴こうぞ」

これには赤虎も思わず苦笑を漏らした。

「ははは。此度の戦場はその地獄の一歩手前だ。これから俺が向かう野猿峠は、まるで地獄のようなところらしい。少なくとも、敵の頭はそう見せようとしておる。となれば、その峠は地獄の入り口、すなわち獄門という事だ。此度の戦いは獄門を出入りする戦いになるのだ」

「今さらどうと言うこともあるまい。俺は構わんぞ。命を賭しての戦いは、毎日のことだろうに」

窮奇郎は赤虎の弟であるが、気性はかなり違っている。赤虎は鉞のような豪胆さを持っており、出る時は出るが、下がる時もある。かたや窮奇郎の方は、敵と戦って勝つことだけに執着する性格である。

窮奇郎は、敵の首を掻き切ったその瞬間に、己が生きていることを実感するような男であった。

この窮奇郎の隣で、もう一度、双龍兄弟が頭を下げた。

「窮奇郎さまの仰せの通りです。是非とも我ら兄弟もお連れ下さい」

二人は頭を下げたまま、じっとしている。

二つ並んだ髷を眺めつつ、赤虎は心を決めた。

「分かった。ではぬしたちにも加勢して貰おうか。だが、此度はいつもとは違うぞ。敵は人攫いの一味だけでなく、大猿を頭とする野猿の大群もおる。賊が百人かそこらだろうが、猿の方は六百から八百に達するだろう。あるいは一千を超えているかもしれぬ」

青龍が眼を見開いた。青龍は獣があまり好きではない。

「え?野猿がそんなに・・・」

「ふふ。ぬしはひと度俺と同行すると申したのだ。今更話が違うとは言わせぬぞ」

「は、はい。もちろんです」

赤虎はここで窮奇郎の方に向き直った。

「窮奇郎。人攫いどもの頭(かしら)は、猿の三次と申す男だ。この男はつい数年前まで米沢辺りにいた者らしい。お前はそやつについて何か知ってはいないか」

「うむ。幾らかは存じておる。俺の知る限りでは・・・」

窮奇郎は胸の前で両腕を組んだ。

窮奇郎の知る三次の話は次の通りである。

猿の三次は、米沢から黒川の間を行ったり来たりして悪事を働いていた者である。

元々、父親は葦名一族の家来であったが、不行跡があり主によって放逐された。

しかし、父子はこの地に留まり、いつしか野盗となって村々を襲うようになった。

三次は自分が襲った村に米穀や財物が無いと見るや、村の女子を連れ去り、加賀や越前の港町に売り飛ばした。その多くは酌婦となり、そうでない者は奴婢として働かされた。

その後数年の間、三次は父親の参謀として、共に悪事を働いていたのだが、つい二年前に、米沢で伊達総次郎(輝宗)に追われ、その地を去ったのだ。

三次の父親は伊達総次郎に殺され、三次自身は数人で奥州の北に逃れた。

このような風評であった。

「要するに、三次は侍に深い恨みを持つ者だということだ。やつは徒党を組み直し、これを拡大した上で、いずれ侍に復讐するつもりなのだろう」

赤虎が顎をしゃくる。

「野伏せりが侍相手に復讐心を抱いたわけだが、それが何時しか邪(よこしま)な野心に変じたか。そのきっかけは恐らくあの閻羅王とやらを手に入れたことだろう」

「閻羅王とは?」

「大猿のことだ。そやつは全身の毛が銀色の大猩々で、背丈は八尺に届こう。俺は図体の大きな方だが、しかし、あの猿公にはいとも容易く松の樹の上まで投げられた」

「お頭が、ですか・・・」

「うむ。あやつを倒すには、周囲を遠巻きに囲み、弓か鉄砲で狙う他は無いようだな」

「お頭。此度は火縄を持参してはおりませぬが」

「うむ。俺に良い考えがある」

ここで窮奇郎が兄の話に割って入った。

「兄者。どうしてまた、そんな猿の化け物を敵とする羽目になったのだ。猿の三次といい、大猩々といい、日頃我らが敵とする相手とはかけ離れておるではないか」

窮奇郎は、生来より勘の鋭い男である。

「兄者。何か弱味でも握られておるのか。もしや惚れた女でも攫われたか」

窮奇郎は赤虎の真意を量るつもりなのか、赤虎の顔から視線を離さずに返答を待っている。

(どうやら、俺が置かれた今の立場を隠し通すことは出来ぬようだな。)

赤虎は腹を括り、三人に対し、この時起きている事態を告げた。

「窮奇郎。その猿の三次に、俺の息子が攫われたのだ」

「息子?兄者に息子がいたのか。何時何処(どこ)で拵えたのだ。これまで一度も聞いたことが無いぞ」

「俺に息子がおることは、俺自身、今日初めて知ったのだ。五年前、俺はある島に流れ着いたことがある。その話は前にお前たちにもしたことがあるだろう。その時、俺は島の女子に子を孕ませたのだ。その女子と息子が俺に会うために奥州に来た。その子が人攫い一味に捕えられているという訳だ」

赤虎の話に、窮奇郎が苦笑いを漏らした。

「何だ水臭い。兄者の息子なら、俺の甥ではないか。身内を救う話なら、最初にそう申せば良いではないか。この二人だって、俺たちの子や甥と同じようなものだろ。兄者の子なら、こ奴らには弟と同じではないか」

「お頭。まったくです」

「水臭いですよ。本当に」

脇の二人も口を揃える。

「では兄者。今の兄者の顔つきを見れば、何かこの後の策があるのだろう。ひとまずそれを聞こう」

「よし。では皆ここに座れ」

赤虎は二枚重ねてあった筵を伸ばし、その上に四人が車座になった。

「おそらく今日明日中に、大湯四郎左衛門という侍が、大勢の捕り手を連れて、この上の道を通る。俺たちはそれと合流する」

「なに。それはどういうことだ。まさか兄者は侍と手を組もうと申しているのか」

「その通りだ。敵は賊百人だけでなく、猿が一千頭はおる。猿の方のあしらいを四郎左衛門に任せ、俺たちは三次を倒す、という段取りだ」

双龍兄弟が頷く。

「なるほど。我らは侍や悪人との斬り合いには慣れていますが、野猿では勝手が違います。面倒な方を侍に押し付けると言うことですね」

ここで窮奇郎が「我が意を得たり」と言わんばかりの表情に変わった。

「手を組むとは聞こえが良いが、実のところは、侍に厄介事を預けるという意味か。そりゃあいいぞ」

ここで赤虎がニヤリと笑う。

「敵の敵は味方だとも申す。今は三次という互いに通じる敵がおる故、おそらく四郎左衛門も腹に一物持つことのう俺と手を組むだろう。あの男は既に一度三次に敗れておるのだから、同じ相手に二度負ける訳には行かぬ。三次を倒すためなら、例え俺が毘沙門党の赤虎でも手を組もうとする筈だ。だが、気を付けねばならんのは、三次を倒した後の次第だ。三次一味と猿どもを倒した暁には、互いの目前に立っているのは、侍と盗賊だ。お互いに不倶戴天の敵同士だな。終(しま)いが見えたその瞬間に、四郎左衛門の気が変わるかもしれぬ。いや、恐らくは心替わりし、俺たちを捕まえようとするだろう」

この赤虎の話を聞き、窮奇郎は明らかに喜んでいた。この男は、危機や窮地を乗り越えることを喜びと感じ、それを好む性質(たち)であった。

「なあに。兄者の子を手に入れたら、俺たちは侍どもを置き去りにして、とっとと逐電すればよい。程のう雪も積もる。こんな寒い所は早く出よう」

「はは。今は俺の女が三次のねぐらを突き止めに行っている。息子の居場所が分かれば、まずは侍を前に立てて猿どもと争わせ、俺たちはそのねぐらを急襲する」

この赤虎の言葉を双龍兄弟が復誦し、さらにその後の段取りを加えた。

「そして、子を取り戻したら、直ちにその場を逃れる、という段取りですね」

「まずはそういう首尾だ」

ここで徐に窮奇郎が立ち上がる。

「兄者。兄者が考えておるのはそれだけはあるまい。他にも何かあるのだろう。それは何だ」

「うむ。三次一味はこの地で悪どく稼いでおる。なら、お宝をしこたま抱えて居るだろうと思うてな。それを我らで頂こう」

「やはりそうか。では早速、上の道で侍どもを待とう。猿の大群に抗するには、まずは大人数の勢子と射手が要るからな。そいつらが来なくては話になるまい」

残りの三人も腰を上げ、それまで座っていた筵を巻き上げた。

利江が湯の谷から去った後、ふた時の時間が経った。

あれから赤虎は、そのままじっと筵の上に座っていた。谷底の砂利は暖かく、そこに座っているだけで、湯に浸かるのと同じ効能があったのだ。

幸い赤虎の体は頑丈で、大猿に二三本は折られたかと思った肋骨も、それほどの重傷ではなかった。

また利江が予め赤虎の患部を十分に冷やしたので、熱も出ていなかった。

この時、赤虎が座っていたのは谷底の川原である。川原から二十間ほど土手を登ると、その上には道があった。

今、その道の端に何時の間にか三頭の馬が立っていた。

その三頭の馬の背に跨っていたのは、如何にも人相の悪そうな三人組であった。

三人のうちの一人、顔色のやたら白い優(やさ)男が、己の額に右手をかざして赤虎の方を見ていた。

たまたま赤虎が上を向くと、その男と視線が合った。

男は赤虎の顔を確認すると、右手を挙げて赤虎に合図を送って来た。

「おおい。兄者。俺だあ」

すぐさま両脇の二騎が、最初の男より先に坂を駆け下りる。

二騎は赤虎の座る筵の近くまで来ると、そこで足を止めた。

男二人が馬から下り、赤虎に走り寄る。

「お頭。お迎えに参りました」

駆け寄って来た方の二人は兄弟で、兄を青龍、弟を赤(じゃく)龍と言う。二人とも、子どもの頃に赤虎に拾われた戦災孤児であった。その後二人は赤虎の従者となり、十数年の間、赤虎の身の回りの世話をしていた。

程なくその後ろから、最初に声を掛けた男が近寄って来た。この男は赤虎の弟で、名を窮奇(きゅうき)郎と言った。

「窮奇郎。お前も来たのか」

窮奇郎は奥州の隅々を行ったり来たりしているが、主に出羽の南を本拠としている。

雪の多い季節を間近に控え、窮奇郎は小袖を重ね、灰色の奴(ぬ)袴を身に着けている。

細面の上に顔色が青白いことも相まって、さながら妖鬼のような佇まいである。

「いつもの出で立ちとは違うから、初めは誰かと思うたぞ」

赤虎の言葉に、窮奇郎は薄ら笑いを浮かべたが、同時にぶるっと身震いをした。

「この鹿角は寒うて敵わぬな。こんな所は早目におさらばするに限るぞ。はは」

様子が分かったので、赤虎はまず従者二人に労いの言葉を送った。

「青龍、赤龍もご苦労であった」

兄弟二人は、赤虎に言葉を掛けられると、頭を並べて低頭した。

「せっかく迎えに来て貰ったが、俺はまだ戻る訳には行かぬ」

「何かござりましたか」

「どうやら化け物猿と、それを操る猿使いを倒さねばならんことになった」

「いつものように悪徳商人やや侍どもではなく、ということですか」

青龍は「猿」や「化け物」という言葉には、まったく気を払わなかった。

相手が誰であろうと、また、どういう事態であろうと、主の決定には必ず従うように育てられて来たのだ。

赤虎が兄弟二人に答える。

「うむ。しかし此度は俺独りの関わり事だ。お前たちは加わらんでも良いぞ」

この時、赤虎は己の息子が賊に囚われていることを、目前の三人には言わなかった。

青龍が眉をひそめる。

「お頭。俺たち兄弟はどこまでもお頭に従います。誰かと戦うという話を耳にしたからには、例えお頭に『来るな』と命じられても、ついて行きます」

「まだ何の話もしておらぬではないか」

すかさず赤龍が言葉を添える。

「先程お頭は、間違いなく『賊を倒す』と言いましたよ。疑いなく敵は悪人だ。ならば我らも共に」

青龍・赤龍兄弟は、世に『毘沙門党に双龍あり』と謳われる武芸者である。

だが、それは赤虎が常に己の傍に二人を置き、常日頃から武術の手解きをしてきたからであった。

二人にとって、赤虎は親であり師匠であった。二人もその事を承知しており、赤虎に対し並々ならぬ恩義を感じていたのだ。

ここに窮奇郎が割って入る。

「兄者。俺たちがせっかくここまで迎えに来たと言うのに、『お前たちは要らん』は無いだろ。我らは仲間だ。地獄の底までも一緒に赴こうぞ」

これには赤虎も思わず苦笑を漏らした。

「ははは。此度の戦場はその地獄の一歩手前だ。これから俺が向かう野猿峠は、まるで地獄のようなところらしい。少なくとも、敵の頭はそう見せようとしておる。となれば、その峠は地獄の入り口、すなわち獄門という事だ。此度の戦いは獄門を出入りする戦いになるのだ」

「今さらどうと言うこともあるまい。俺は構わんぞ。命を賭しての戦いは、毎日のことだろうに」

窮奇郎は赤虎の弟であるが、気性はかなり違っている。赤虎は鉞のような豪胆さを持っており、出る時は出るが、下がる時もある。かたや窮奇郎の方は、敵と戦って勝つことだけに執着する性格である。

窮奇郎は、敵の首を掻き切ったその瞬間に、己が生きていることを実感するような男であった。

この窮奇郎の隣で、もう一度、双龍兄弟が頭を下げた。

「窮奇郎さまの仰せの通りです。是非とも我ら兄弟もお連れ下さい」

二人は頭を下げたまま、じっとしている。

二つ並んだ髷を眺めつつ、赤虎は心を決めた。

「分かった。ではぬしたちにも加勢して貰おうか。だが、此度はいつもとは違うぞ。敵は人攫いの一味だけでなく、大猿を頭とする野猿の大群もおる。賊が百人かそこらだろうが、猿の方は六百から八百に達するだろう。あるいは一千を超えているかもしれぬ」

青龍が眼を見開いた。青龍は獣があまり好きではない。

「え?野猿がそんなに・・・」

「ふふ。ぬしはひと度俺と同行すると申したのだ。今更話が違うとは言わせぬぞ」

「は、はい。もちろんです」

赤虎はここで窮奇郎の方に向き直った。

「窮奇郎。人攫いどもの頭(かしら)は、猿の三次と申す男だ。この男はつい数年前まで米沢辺りにいた者らしい。お前はそやつについて何か知ってはいないか」

「うむ。幾らかは存じておる。俺の知る限りでは・・・」

窮奇郎は胸の前で両腕を組んだ。

窮奇郎の知る三次の話は次の通りである。

猿の三次は、米沢から黒川の間を行ったり来たりして悪事を働いていた者である。

元々、父親は葦名一族の家来であったが、不行跡があり主によって放逐された。

しかし、父子はこの地に留まり、いつしか野盗となって村々を襲うようになった。

三次は自分が襲った村に米穀や財物が無いと見るや、村の女子を連れ去り、加賀や越前の港町に売り飛ばした。その多くは酌婦となり、そうでない者は奴婢として働かされた。

その後数年の間、三次は父親の参謀として、共に悪事を働いていたのだが、つい二年前に、米沢で伊達総次郎(輝宗)に追われ、その地を去ったのだ。

三次の父親は伊達総次郎に殺され、三次自身は数人で奥州の北に逃れた。

このような風評であった。

「要するに、三次は侍に深い恨みを持つ者だということだ。やつは徒党を組み直し、これを拡大した上で、いずれ侍に復讐するつもりなのだろう」

赤虎が顎をしゃくる。

「野伏せりが侍相手に復讐心を抱いたわけだが、それが何時しか邪(よこしま)な野心に変じたか。そのきっかけは恐らくあの閻羅王とやらを手に入れたことだろう」

「閻羅王とは?」

「大猿のことだ。そやつは全身の毛が銀色の大猩々で、背丈は八尺に届こう。俺は図体の大きな方だが、しかし、あの猿公にはいとも容易く松の樹の上まで投げられた」

「お頭が、ですか・・・」

「うむ。あやつを倒すには、周囲を遠巻きに囲み、弓か鉄砲で狙う他は無いようだな」

「お頭。此度は火縄を持参してはおりませぬが」

「うむ。俺に良い考えがある」

ここで窮奇郎が兄の話に割って入った。

「兄者。どうしてまた、そんな猿の化け物を敵とする羽目になったのだ。猿の三次といい、大猩々といい、日頃我らが敵とする相手とはかけ離れておるではないか」

窮奇郎は、生来より勘の鋭い男である。

「兄者。何か弱味でも握られておるのか。もしや惚れた女でも攫われたか」

窮奇郎は赤虎の真意を量るつもりなのか、赤虎の顔から視線を離さずに返答を待っている。

(どうやら、俺が置かれた今の立場を隠し通すことは出来ぬようだな。)

赤虎は腹を括り、三人に対し、この時起きている事態を告げた。

「窮奇郎。その猿の三次に、俺の息子が攫われたのだ」

「息子?兄者に息子がいたのか。何時何処(どこ)で拵えたのだ。これまで一度も聞いたことが無いぞ」

「俺に息子がおることは、俺自身、今日初めて知ったのだ。五年前、俺はある島に流れ着いたことがある。その話は前にお前たちにもしたことがあるだろう。その時、俺は島の女子に子を孕ませたのだ。その女子と息子が俺に会うために奥州に来た。その子が人攫い一味に捕えられているという訳だ」

赤虎の話に、窮奇郎が苦笑いを漏らした。

「何だ水臭い。兄者の息子なら、俺の甥ではないか。身内を救う話なら、最初にそう申せば良いではないか。この二人だって、俺たちの子や甥と同じようなものだろ。兄者の子なら、こ奴らには弟と同じではないか」

「お頭。まったくです」

「水臭いですよ。本当に」

脇の二人も口を揃える。

「では兄者。今の兄者の顔つきを見れば、何かこの後の策があるのだろう。ひとまずそれを聞こう」

「よし。では皆ここに座れ」

赤虎は二枚重ねてあった筵を伸ばし、その上に四人が車座になった。

「おそらく今日明日中に、大湯四郎左衛門という侍が、大勢の捕り手を連れて、この上の道を通る。俺たちはそれと合流する」

「なに。それはどういうことだ。まさか兄者は侍と手を組もうと申しているのか」

「その通りだ。敵は賊百人だけでなく、猿が一千頭はおる。猿の方のあしらいを四郎左衛門に任せ、俺たちは三次を倒す、という段取りだ」

双龍兄弟が頷く。

「なるほど。我らは侍や悪人との斬り合いには慣れていますが、野猿では勝手が違います。面倒な方を侍に押し付けると言うことですね」

ここで窮奇郎が「我が意を得たり」と言わんばかりの表情に変わった。

「手を組むとは聞こえが良いが、実のところは、侍に厄介事を預けるという意味か。そりゃあいいぞ」

ここで赤虎がニヤリと笑う。

「敵の敵は味方だとも申す。今は三次という互いに通じる敵がおる故、おそらく四郎左衛門も腹に一物持つことのう俺と手を組むだろう。あの男は既に一度三次に敗れておるのだから、同じ相手に二度負ける訳には行かぬ。三次を倒すためなら、例え俺が毘沙門党の赤虎でも手を組もうとする筈だ。だが、気を付けねばならんのは、三次を倒した後の次第だ。三次一味と猿どもを倒した暁には、互いの目前に立っているのは、侍と盗賊だ。お互いに不倶戴天の敵同士だな。終(しま)いが見えたその瞬間に、四郎左衛門の気が変わるかもしれぬ。いや、恐らくは心替わりし、俺たちを捕まえようとするだろう」

この赤虎の話を聞き、窮奇郎は明らかに喜んでいた。この男は、危機や窮地を乗り越えることを喜びと感じ、それを好む性質(たち)であった。

「なあに。兄者の子を手に入れたら、俺たちは侍どもを置き去りにして、とっとと逐電すればよい。程のう雪も積もる。こんな寒い所は早く出よう」

「はは。今は俺の女が三次のねぐらを突き止めに行っている。息子の居場所が分かれば、まずは侍を前に立てて猿どもと争わせ、俺たちはそのねぐらを急襲する」

この赤虎の言葉を双龍兄弟が復誦し、さらにその後の段取りを加えた。

「そして、子を取り戻したら、直ちにその場を逃れる、という段取りですね」

「まずはそういう首尾だ」

ここで徐に窮奇郎が立ち上がる。

「兄者。兄者が考えておるのはそれだけはあるまい。他にも何かあるのだろう。それは何だ」

「うむ。三次一味はこの地で悪どく稼いでおる。なら、お宝をしこたま抱えて居るだろうと思うてな。それを我らで頂こう」

「やはりそうか。では早速、上の道で侍どもを待とう。猿の大群に抗するには、まずは大人数の勢子と射手が要るからな。そいつらが来なくては話になるまい」

残りの三人も腰を上げ、それまで座っていた筵を巻き上げた。

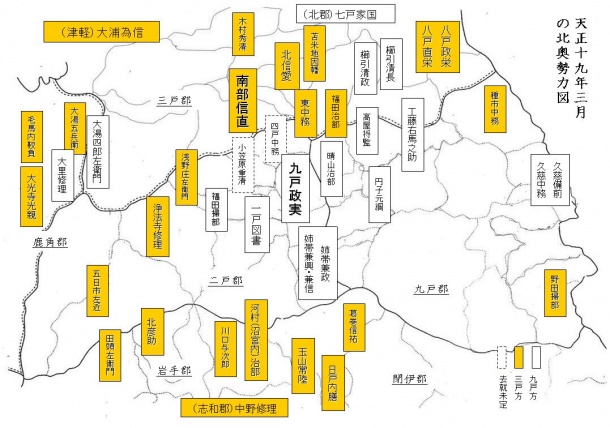

天正19年3月時点の諸候配置図

.